读书日|54岁外卖员出诗集:15万里送餐路,写下4000首诗 观速讯

时间:2023-04-23 12:17:57 来源:齐鲁壹点

记者 郭春雨

外卖员王计兵今年54岁,送餐的行程累计达15万公里,相当于沿着赤道跑了近4圈。

【资料图】

【资料图】

他中等个头,肤色晒得黝黑。脸上有岁月像刀斧一样劈过的皱纹。背上驮着一家人的生计,生活的川流把他淹没成人海中最普通的一个中年人。

“为什么要写诗?”在生活最辛苦的时候,王计兵在烟盒、在旧报纸上写诗,写诗成了他心灵生活的出口和救赎。这些在生活间隙里挣扎而出的4000首诗歌,在今年被出版为同名诗集《赶时间的人》。

王计兵送餐路上(本文图片均由采访对象提供)

为什么要写诗?这是“不得不”的问题

世界读书日来临之际,王计兵的行程被全国大大小小的媒体填满了:采访、邀约、谈论生活和创作的感悟。大家用一种友善而新奇的目光去打量他:一个文化水平不高的中年外卖员,能够写出那么灵动饱满的文字,单篇诗歌阅读多达2000万人次,甚至能够出版诗集。

但是,这并不是一个有着世俗意义上成功的励志故事。和很多在被生活反复捶打过的人一样,王计兵的前半生轨迹里写满了生存的挣扎和慌张:出生在江苏徐州的农村,幼年家贫,初中辍学。成长之路跌跌撞撞,相比于创作,生计才是他首先要考虑的问题。

“做外卖员是我这么多年唯一比较稳定的工作,也是唯一称得上‘职业’的工作。”王计兵说,这么多年,自己一直为了生存而挣扎,“最难的时候,我捡过一段时间的垃圾,所以现在的微信名还叫‘拾荒’。”

在“出名”后,外卖员依然是王计兵的工作,也是他生活的主要收入来源。生活的重担依然像一座大山一样压在他的身上。

生存尚且艰难的环境里,为什么要坚持写诗?

王计兵回答,这是“不得不”的问题。

“在我心目中,人和动物之间有区别,是因为我们有强烈的追求幸福和自由的欲望,这是我们人类最宝贵的财富,但当有外力压制它的时候,味道就变了。够强烈的时候,就会激发出淬火一样的感觉。就像方便袋里装上水,扎一个洞,扎得越狠,喷得越高”。

王计兵说,送外卖是维持生存,写诗是热爱生活。但只有在写诗的时候,他才是他自己。

和很多歌咏生活的诗歌不同,王计兵的诗,更像是一种记录,记录生活的艰难不易。

他写困在系统时间里的外卖员:从空气里赶出风/从风里赶出刀子/从骨头里赶出火/从火里赶出水/赶时间的人没有四季/只有一站和下一站……

他写自己飘荡的生活:几十年来/有时我是动荡的水浪/有时我是笨重的石头/这是命,我有水的漂泊/也有石头的沉默;他写外卖的同事:一个个飞奔的外卖员/用双脚锤击大地/在这个人间不断地淬火……

“我最初创作,确实是有过文学梦在心里,后来种种变故,慢慢把这种火苗压下去了,渐渐变成写更短小的诗。文学在我心目中,就像另外一种无形的人,我会不自觉地有想和‘他’说话的感觉。”

在王计兵的生活中,诗歌的“他”,是具化一个的人,给思想中的自己力量和支撑。

“最准确地说,诗歌就像我生命空地里的一场大雪,如果这场雪不落下来,我的现实生命没有任何改变,但是这场雪落下来了,我变得更加精彩。”王计兵觉得,在生活最艰难的时候,诗歌是唯一能带给自己内心快乐的事情,也是真正的,完全属于自己的天地。

“生而卑微,我只是不想白白浪费生命,所以爱着另一个自己。”

“隐形轨迹”里跌跌撞撞的人生

因为家贫等原因,在初二的时候,王计兵辍学。在当时的农村,“不读书”只能算是一件稀松平常的事情。

打工挣钱、到年纪就成家、生儿育女,继续打工,养家糊口。这似乎是一条隐形的人生轨迹,铺在了王计兵的面前。

辍学之后,17岁的王计兵跟着哥哥去沈阳一个建筑工地做木工,作为工地上年龄最小的工人,和其他大自己几十岁的工友聊不到一起去,长期的独处中,慢慢养成了沉默寡言的性格。读书成了他唯一的朋友。

在外面工作几年后,王计兵回到了老家,和父亲一起,在河里捞沙。

这是一份异常辛苦的工作。把浸了水的沙子从河里捞到船上、拖到岸边、装上货车,从天亮干到天黑。

王计兵在诗集自序回忆,沙子看起来细小,但在流水中不停地荡漾,就和身体产生摩擦像砂纸一样打磨着皮肤。一天捞沙下来,手和脚往外渗着血,晚上休息时,捞沙人的枕头不是枕在头下,而是垫在脚踝处,为了避免双脚和床铺发生接触。“那种疼让你知道什么叫十指连心。”

生活艰难的时候,思想就想找个出口。内向的他开始提起笔写日记、小说,写多了试着投稿,没想到小小说《小车进村》居然被发表了。

他不断将作品寄出,偶尔也有作品发表。当时的王计兵才20出头的年纪,这些铅字和几十块的稿费,让他觉得未来有了无限可能:捞沙之外,村庄之外,走向大千世界的可能。

现在回忆,王计兵觉得自己当年很幼稚,精神也有些“不正常”:为了能更好创作,身临其境“采风”。每次写作的时候他都会假扮自己就是故事中的人物,和他们一起喜怒哀乐,还去模拟一些场景。这在家里人和村里人看来是精神不正常,“这孩子废了,神神叨叨的”。

有一次,王计兵创作的小说中,男主人公丧父了,为了体验失去亲人的感情,王计兵穿一身白在村子里走,这对于家里人来说无异于“精神病”。父亲在发火后,趁王计兵外出,一把火烧了他当时用以居住和写作的草棚,同时化为灰烬的还有已经创作了近20万字小说手稿。

事后,王计兵整整两个月没和父亲说一句话,“是我这辈子唯一一次和他对抗”。

此后,已经到结婚年纪的王计兵遇到了现在的妻子。结婚后,成为家庭顶梁柱的王计兵开始像父辈那样,承担起一家人的生活,走上了那条曾经拼命想要逃离的“隐形轨迹”。

呐喊

新婚的头几年,王计兵还会把自己写的作品读给妻子听,后来发现妻子对这些没有兴趣,也就慢慢不再读。

再后来,为了生活一天天熬的日子里,曾经的“作家梦”成了很遥远的事情。

“建过翻斗车队,解散了后就到了江苏昆山摆摊,有了一点积蓄后就租了个小店,出租光碟、卖书。”王计兵回忆,因为当时的小店没有手续,开了几个月后突然被取缔,进的货也都被没收。一家人辛辛苦苦几年打工挣来的钱顷刻化为乌有。

“那段时间是我这么多年物质上最难的时候。”当时王计兵蹬三轮捡拾废品,妻子带着孩子在附近摆摊。一家人住的地方,是王计兵用捡来的旧木板搭的一间小房。小房搭在了一条废弃的河床边,风雨大的夜晚,“房子”在风雨中飘摇,全家吓得不敢睡觉。

日子一天天咬着牙过,汗水里一家人的生活终于再次慢慢走上正轨。生活的间隙,王计兵喜欢把偶尔迸发的灵感记录在烟盒上、旧报纸上。但这些都要瞒着妻子偷偷进行:因为读书写作的时候显得太过痴迷,妻子也开始反对王计兵写作。

“当时写东西也只是零零碎碎记录,写完可能就随手扔了,烧火用了。”王计兵说,真正开始写作,是2009年家里买了电脑。空闲的时候,他学会在QQ空间里写日志。也是从这时候,他开始正式写诗。

每一首诗,都是一次倾诉和呐喊。

王计兵一家人合影

因为在外打工,在老家的女儿想念父母,女儿哭的让他的心都碎了,话语无法表达,就成了诗:在电话里,女儿大哭/骗人,我没有梦到妈妈/连爸爸也没有梦到/妻子抬头看我/泪在眼眶里打转/我故作轻松地吹了声口哨/其实最不可靠的就是梦了/离家时我们答应/到女儿的梦里去/却一次也没有启程/倒是五岁的女儿/不远千里/一次次跑到我和妻子的梦里来……

颠沛流离的生活里,回不去的家乡,难以留下的他乡。无奈生活的辗转,他写下了《异乡人》:如果给我一双翅膀/就让我做一只麻雀吧/没有人可以给我画地为牢/也不能为我定下天空边境/麻雀大面积起飞/从一片树林投入另一片树林/没有人能说成一场迁徙/也不能给它们定义异乡和故乡……

对于自己写的诗,王计兵觉得这些诗都来源自己最真实的生活,但是依然粗浅。

“我一直给自己的定位就是一个爱好者而已,水平其实一般。”王计兵说,自己受到社会的关注,有对作品的喜欢,也有对自己的好奇,或者是同情。能够“红”多久,能否为现实生活带来改变,不是最重要的事情。

在诗里,王计兵浪漫、热情、感情丰沛,但是在现实中,他是个普通且沉默的中年人。

“我是个很传统的人。”王计兵觉得,这么多年生活的捶打,让自己变成了父辈那样的人,在沉默中忍耐,履行自己作为丈夫、父亲的责任,他理解了当年父亲烧自己手稿的心情,“人不能脱离生活本身”。

现在,王计兵的第一本诗集首印5000册,再版正在加印中。诗集把曾经波澜不惊的辛苦生活撕开了一个口子,让希望和改变的光照进来。

“我最向往的生活,是能有点喘息的生活,不要每天一睁眼,就背着巨大的压力。”王计兵说,这么多年辛苦的生活,夫妻俩始终在负重前行,几乎每一天都在为生计奔波。什么时候能有时间“休息一下”,“在放松的状态中看书、写诗,就是最想要的生活。哪怕只有一天。”

新闻线索报料通道:应用市场下载“齐鲁壹点”APP,或搜索微信小程序“齐鲁壹点”,全省600位记者在线等你来报料!

标签:

最新文章推荐

- 读书日|54岁外卖员出诗集:15万里送餐路,写下4000首诗 观速讯

- 俄媒:中国经济让一厢情愿的西方专家的悲观预测落空-快播报

- 新华社权威快报|2022年我国成年国民综合阅读率81.8%

- 人民海军成立74周年 | 海上“她”力量 焦点热议

- 安徽歙县开网约车被处分的副镇长有了新职务

- 以阅读实现“精神的丰盈”|世界热闻

- 环球快报:中国在月球发现(中国发现月球地外文明)

- 瓦茨克:罗伊斯是多特的绝对功勋,他的续约7-10天会有结果-环球热议

- 学前教育能当小学老师吗 学前教育和幼儿教育有什么区别-全球今热点

- 日本防相下达准备摧毁令,以防朝鲜侦察卫星落入日本

X 关闭

资讯中心

2021-10-18

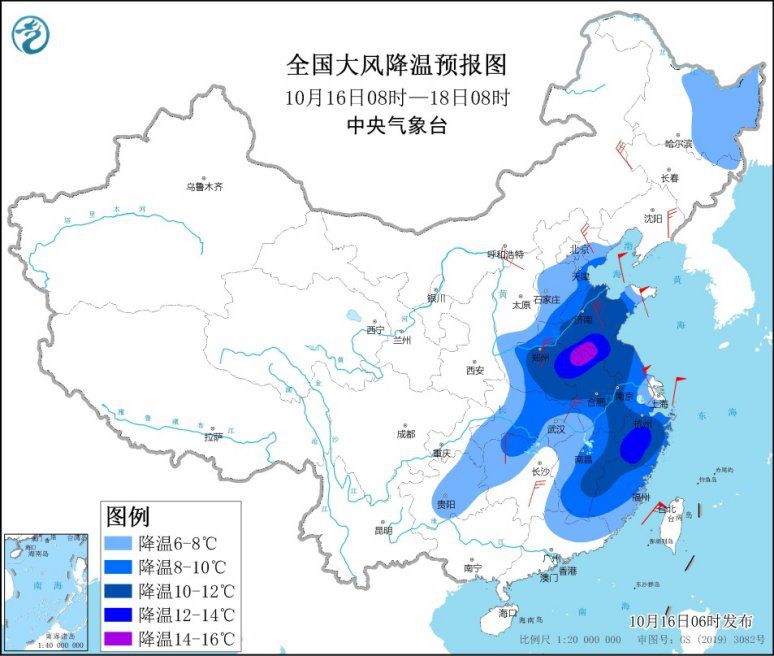

强冷空气继续影响中东部地区 局地降温14℃以上

强冷空气继续影响中东部地区 局地降温14℃以上

2021-10-18

中东部多地将迎立秋后最冷周末 雨雪天气持续

中东部多地将迎立秋后最冷周末 雨雪天气持续

2021-10-18

北京今天阵风7级天气晴冷 夜间最低气温直逼冰点

北京今天阵风7级天气晴冷 夜间最低气温直逼冰点

2021-10-18

X 关闭